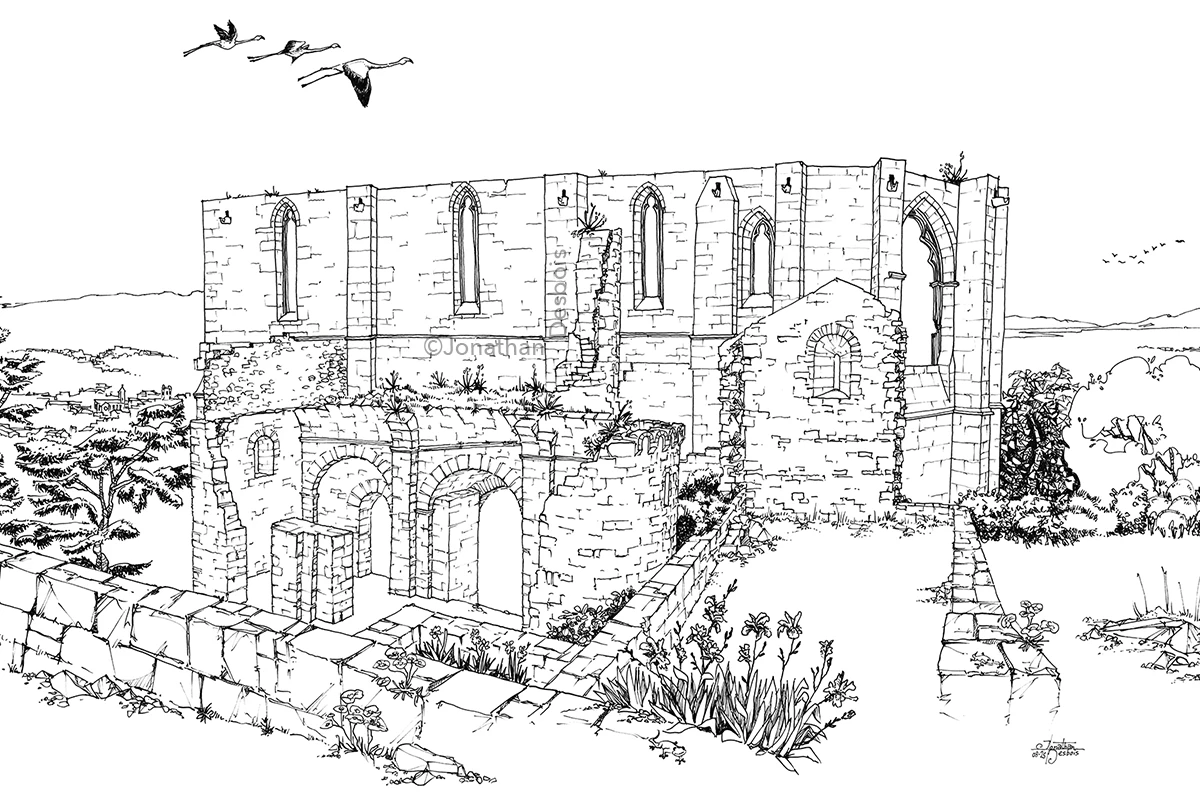

Dans la garrigue de la Gardiole, surplombant Sète et l’étang de Thau, des ruines émergent de l’horizon et donnent au paysage une allure mystique…

Un visage issu du passé religieux, ancré sur des fondations du 11ème siècle. D’abord chapelle romane, puis véritable abbatiale gothique deux siècles plus tard, c’est aux moniales bénédictines qu’on doit ces vieilles pierres… Entre guerres de religion et pillages successifs, le site sera abandonné au cours des 15ème et 16ème siècles, devenant même un pierrier jusqu’au milieu du 20ème siècle.

En 1970, une association de sauvegarde du patrimoine emmenée par des passionnés prend l’initiative de sa reconstruction, pour lui donner son profil actuel. Le remontage des murs comble les fractures du temps et de l’Histoire. Il embellit et valorise magnifiquement ce promontoire sur le paysage. Au grand bonheur du public, qui peut désormais y accéder librement.

Voilà que naissent sous nos yeux la majesté et le génie du lieu : ici, les pierres nous parlent !

Elles chuchotent dans la brise venue de la plaine de Montpellier, effleurant la colline pour redescendre jusqu’à la mer. Elles racontent l’âme presque millénaire du site, décrivent les personnages qu’elles ont rencontré, par qui elles ont été taillées, et qu’elles ont successivement vu naître et mourir.

Ce sont les survivantes et les témoins d’un chaos perpétuel : celui de l’Histoire et des Hommes qui construisent, démolissent, puis reconstruisent. En hommage, ou pour la mémoire d’eux-mêmes.

C’est un paradoxe immense et une magie déconcertante, quand un matériau aussi inerte nous transmet une émotion si puissante.

Car dans leur immobilité toujours plus statique, ces pierres au cœur apparemment froid réveillent un sentiment chaleureux. Celui d’être profondément vivant et d’appartenir au monde.

Qu’elles miroitent dans le crépuscule ou réfractent le scintillement de la mer, ces pierres feront vibrer quiconque s’attardera ici, dans les jardins qu’elles enserrent. Au rythme apaisé de la contemplation et de la quiétude.

Plus qu’un dessin exhaustif et descriptif, l’illustration retranscrit cette atmosphère singulière.

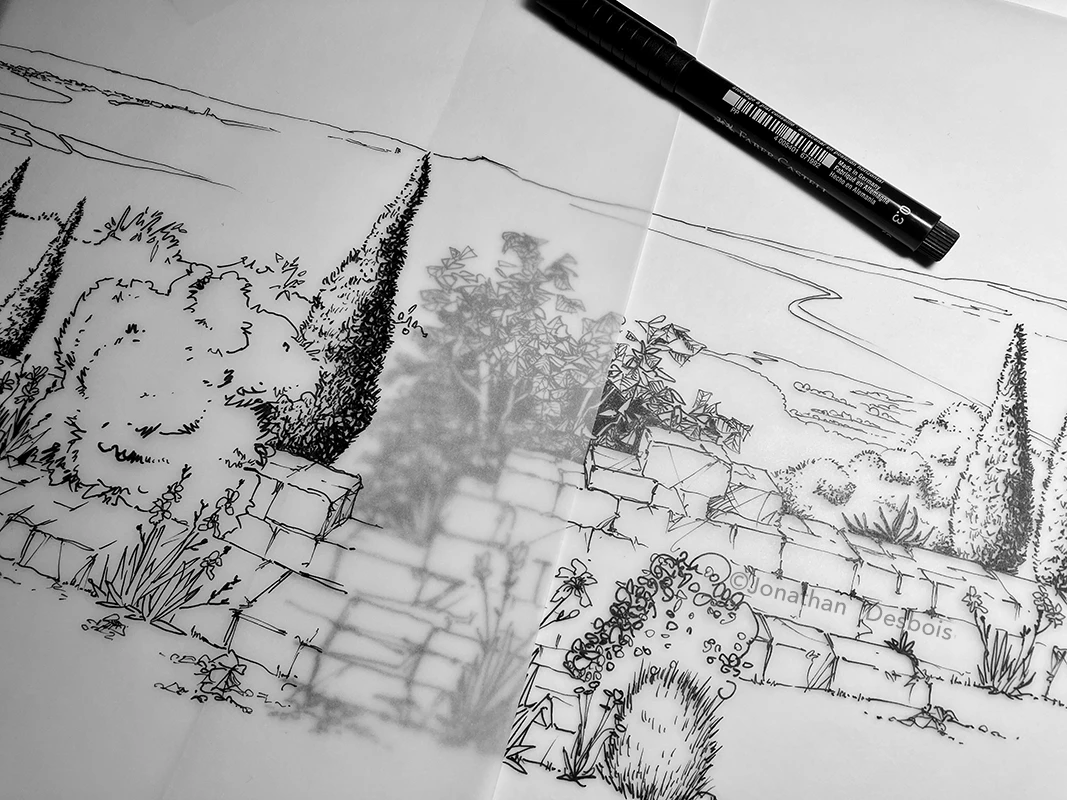

D’abord, l’esquisse au crayon capture l’architecture et le paysage, les couche sur le papier et assure la rigoureuse précision du sujet.

Mais une fois cette colonne vertébrale construite, l’encrage au feutre dépasse la simple description. Le dessin amorce un récit en traduisant des fragments de vie. Un papillon Monarque butine sur des chardons, et des flamants roses s’envolent depuis la lagune en aval. Alors, le trait enrichit le propos. Il se permet même quelques libertés : ainsi fleurissent seulement les iris, alors que les figues sont déjà presque à point.

Cerise sur le gâteau, la colorisation sculpte les volumes par les ombrages et mime la matérialité par sa texture. Elle parachève la narration du sujet et forge l’imaginaire du public, amorcés par l’encrage au feutre. L’aquarelle et les feutres à l’alcool lui apportent un éclat enchanteur. L’idéal recherché est le ravissement de l’œil couplé à la justesse du contenu, comme pour toute illustration paysagère ou patrimoniale.

Retrouvez d’autres détails de l’illustration dans sa page dédiée :

Visitez la page de ce panorama méditerranéen

Pour en savoir plus sur l’association de sauvegarde de l’abbaye :

Retrouvez toutes les coordonnées à ce lien :

Association de sauvegarde de l’abbaye Saint-Félix-de-Montceau